Muito antes de existirem moedas, bancos ou cartões de crédito, as pessoas já trocavam bens entre si para sobreviver. Foi assim, por necessidade, que nasceu o escambo — a prática de trocar mercadorias ou serviços diretamente. Embora funcionasse em pequenos grupos, esse sistema enfrentava um problema central: a chamada “dupla coincidência de desejos”. Era necessário que duas pessoas quisessem exatamente o que a outra tinha para oferecer, e ao mesmo tempo. Se você criava galinhas, mas precisava de trigo, teria que encontrar alguém que cultivasse trigo e precisasse de galinhas. Um processo lento, ineficiente e limitador para o crescimento das trocas.

À medida que as sociedades se tornaram mais complexas, surgiu a necessidade de um intermediário aceito por todos — algo que fosse fácil de transportar, dividir, conservar e que tivesse valor reconhecido. Assim, surgiram os primeiros formatos de dinheiro. Eles não eram como os de hoje: em diferentes regiões do mundo, usou-se sal, conchas, gado, pedras, tecidos e até grãos de cacau como formas de pagamento. Cada um desses objetos tinha uma característica comum: representava valor percebido e podia ser usado para facilitar trocas. O sal, por exemplo, era tão valioso no Império Romano que a palavra “salário” vem dele — era literalmente o pagamento dado aos soldados.

Com o tempo, metais como ouro e prata se destacaram por suas propriedades físicas: não enferrujam, são escassos, fáceis de transportar e podem ser fundidos em unidades padronizadas. Não é à toa que as primeiras moedas metálicas cunhadas com valor oficial surgiram por volta de 600 a.C. no reino da Lídia (atual Turquia). Essas moedas continham o selo do governo, garantindo peso e pureza, e passaram a circular amplamente. A padronização deu um salto na confiança das trocas comerciais e na estabilidade das economias.

A partir daí, o dinheiro passou a cumprir três funções essenciais, que continuam válidas até hoje. Primeiro, ele se tornou unidade de conta: uma referência para medir e comparar o valor de produtos e serviços. Saber que um pão custa R$ 5 e um tênis R$ 250 permite que se estabeleça uma relação de proporção. Segundo, virou meio de troca, aceito amplamente pela sociedade para viabilizar trocas sem a necessidade de escambo. Por fim, e talvez mais importante em termos de planejamento financeiro, o dinheiro passou a ser reserva de valor, ou seja, podia ser guardado e utilizado futuramente sem perda significativa de poder de compra — desde que houvesse estabilidade na economia.

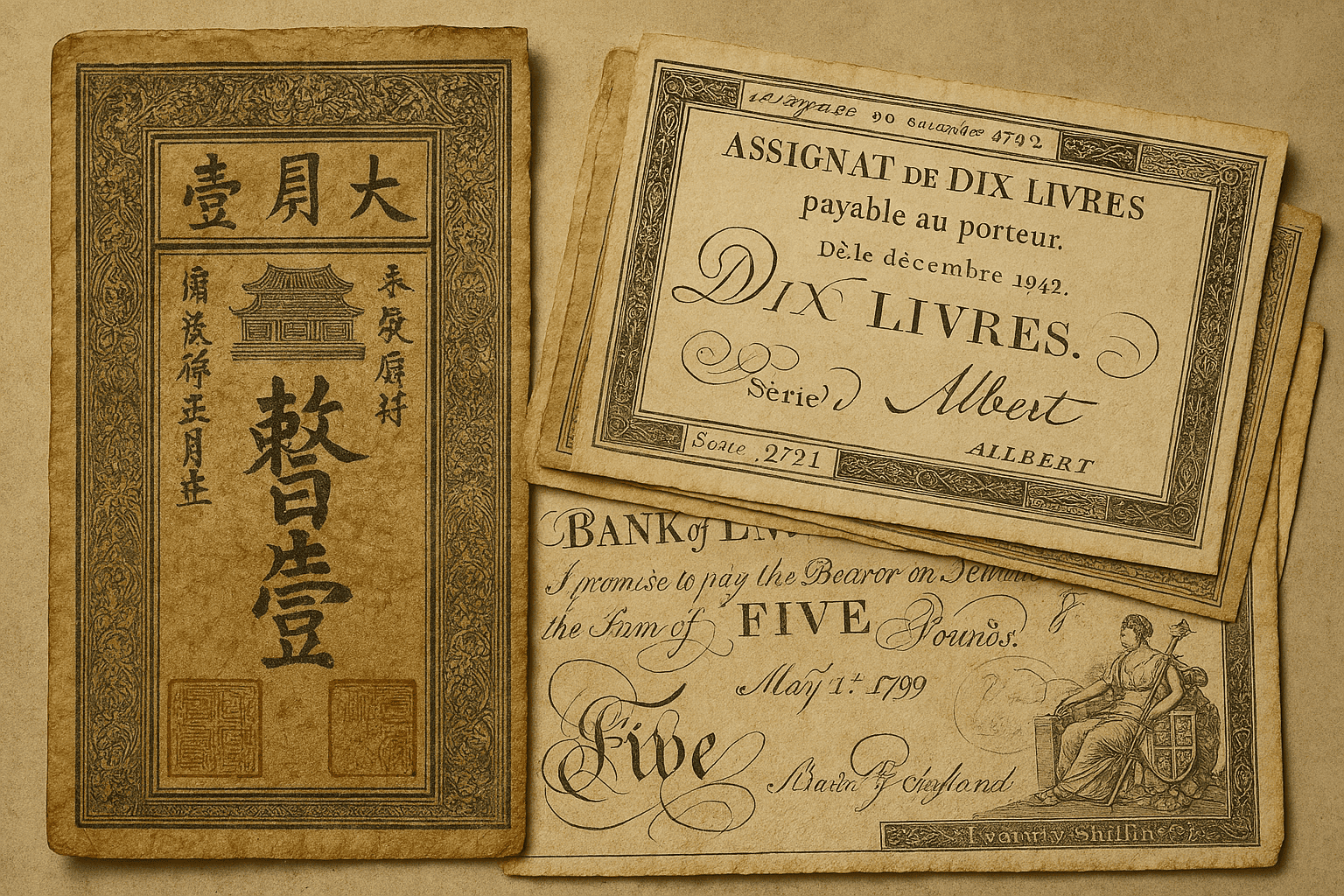

Com o desenvolvimento das rotas comerciais e o aumento das trocas internacionais, carregar grandes quantidades de moedas metálicas tornou-se um problema. Por isso, na China da dinastia Tang (século VII), surgiram os primeiros exemplos de papel-moeda. Comerciantes emitiam certificados que representavam a posse de metais guardados em depósitos. Essa ideia foi gradualmente adotada em outras partes do mundo, evoluindo para o que conhecemos hoje como dinheiro de papel — notas emitidas por instituições oficiais, principalmente bancos centrais

No entanto, algo fundamental mudou com o passar dos séculos. O papel-moeda, que antes representava uma quantidade de ouro armazenado, foi se desvinculando desse lastro. Isso ficou evidente em 1971, quando os Estados Unidos encerraram oficialmente o sistema de padrão ouro — o dólar deixou de ser conversível em ouro, tornando-se uma moeda fiduciária. Isso significa que o dinheiro passou a ter valor apenas porque o governo determina isso e porque as pessoas confiam na sua aceitação.

Esse sistema funciona razoavelmente bem em países com instituições sólidas, inflação controlada e estabilidade fiscal. Mas em economias frágeis, o valor do dinheiro pode se deteriorar rapidamente. Casos como o da Venezuela, Zimbábue ou Argentina mostram como a inflação — ou pior, a hiperinflação — pode corroer a função de reserva de valor. Quando isso acontece, o dinheiro perde sua utilidade como ferramenta para o futuro. As pessoas correm para trocar suas moedas por bens reais, ouro ou até moedas estrangeiras mais confiáveis.

Para entender melhor, pense em um exemplo do dia a dia. Suponha que você venda produtos digitais e receba R$ 5.000 em uma semana. Se o dinheiro cumpre bem suas três funções, você pode compará-lo com outros produtos e serviços (como uma viagem de R$ 5.000), usá-lo para comprar ferramentas de trabalho ou comida (meio de troca), ou simplesmente guardá-lo para o futuro (reserva de valor). Mas se a inflação for alta e descontrolada, esses R$ 5.000 podem valer metade em poucos meses. A confiança desaparece.

Foi justamente a quebra de confiança nos governos e instituições que inspirou uma nova geração de pensadores e desenvolvedores a buscar alternativas descentralizadas ao dinheiro tradicional. O colapso financeiro de 2008, causado em grande parte pela má conduta de bancos e a impressão massiva de dinheiro para “salvar” o sistema, abriu espaço para uma proposta radical: dinheiro sem governo, baseado em código, transparente e com oferta limitada. Foi aí que nasceu o Bitcoin — mas essa já é uma história para o próximo artigo.

Compreender o que é o dinheiro, como surgiu e quais funções ele desempenha é essencial para entender por que estamos vivendo uma transformação profunda nas finanças. Hoje, criptomoedas, stablecoins e novas formas de ativos digitais desafiam o modelo fiduciário. Mas todas essas inovações ainda precisam responder à mesma pergunta que há milênios acompanha o dinheiro: você confia que ele será aceito, manterá valor e servirá como referência?

Antes de adotar qualquer nova forma de dinheiro, seja um token de blockchain, um crédito de aplicativo ou uma moeda emitida por banco central digital, é fundamental aplicar essa mesma régua conceitual. Se não cumpre as três funções básicas — unidade de conta, meio de troca e reserva de valor — talvez não seja dinheiro, mas apenas mais uma promessa de valor disfarçada.